(記事の目的)

ここでは、USCPA試験の難易度を説明していきます。

USCPAを知った人は色々な角度で難易度について調べるかと思います。

英語力は必要そう、、、会計なので計算問題もありそう、、、といったことは分かると思いますが、海外の資格ですしまだまだ受験している人も少ないので中々正確な難易度を把握することが難しいと思います。

この記事では実際の受験経験から科目別の難易度、他資格との比較、USCPAの特徴(本質的にどんな学力が必要なのか)を説明していきます。

実際にUSCPAを完走してみて、

科目毎のリアルな難易度とか、こういう特徴の試験やった、という話をしていくでい

自分に合った予備校を見つける

今なら無料パンフレット有

主な文系資格の難易度ランキング

まずは、イメージをつけていただくためにも他の上位文系資格も含めて難易度ランキングを作成しています。

もちろん、そもそも資格の分野や受験者層が異なるので一概に比較できませんが、1から勉強するケースを想定した難易度としました。各資格保有者等のヒアリング等で作成しているので参考にしてください。

| 資格名 | 難易度偏差値 |

|---|---|

| ・司法試験 | 76 |

| ・公認会計士 | 75 |

| ・司法書士 ・税理士 | 72 |

| ・弁理士 | 71 |

| ・USCPA | 70 |

| ・社会保険労務士 ・中小企業診断士 | 68 |

| ・簿記1級 | 66 |

| ・応用情報技術者 ・行政書士 | 63 |

| ・簿記2級 ・基本情報技術者 ・宅地建物取引士 | 58 |

| ・簿記3級 ・ITパスポート | 53 |

USCPAは、日本の弁護士や日本の会計士ほどではないですが、かなり上位の難易度です。

USCPAは決して簡単ではないですが、限られた人しか理解出来ないような超難解な問題は出ません。適切な時間をかけて学習すれば理解できる基本的な内容です。

ここはアメリカの資格の「資格取得がスタート、その後は個人の力量」という特徴もあり、

日本の試験のような超絶細かいところは出ません、

さらに、USCPAは社会人が目指しやすい制度の試験だと言えます。

決して簡単ではないですが、不可能なボリュームではない試験であり、1科目ずつ集中して勉強を進めていき、自身のタイミングで受験出来るため本業に支障がないスケジューリングが可能です。

簿記と会計士資格の比較

知らない人がいないであろう身近な簿記と日本の公認会計士と詳しく比較していきます。

まず、専念して2年以上必要と言われる日本の公認会計士と比較すると簡単と言っていいと思います。同じ会計士試験なので内容の構成は似ていますが、難易度・ボリューム共に大きな差があります。

また、2,3ヶ月〜片手間に勉強して取得する人が多い簿記2級と比較すると難しいです。ただ昨今の簿記2級も難易度が上がっており内容の難易度が大きく上がる、というよりは簿記(財務会計)以外にも3科目あり苦手論点を無くす必要があること、長い時間が必然的にかかってくることで資格取得の難易度が高い、というイメージかと思います。

ちなみに、簿記1級は科目は少ないですが、USCPAのFAR(財務会計)よりも難しいです。

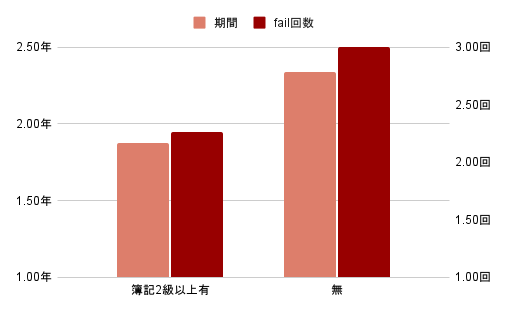

また、USCPA勉強前に簿記2級を持っている人は大きなアドバンテージになっています。

| USCPA | 公認会計士(日本) | 簿記1級 | 簿記2級 | |

|---|---|---|---|---|

| 言語 | 英語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |

| 受験日 | いつでも何度でも自身のスケジュールで受験可能 | 短答式:年2回 論文:年1回 | 年2回 | 年3回 |

| 受験資格 | ・学位要件 ・単位要件 (参考) | 無 | 無 | 無 |

| 範囲 | ・財務会計 ・監査論 ・税法及び商法 (+選択科目) | 短答式(企業法、管理会計論、監査論、財務会計論) 論文式(会計学、監査論、企業法、租税法+選択科目) | ・商業簿記 ・会計学 ・工業簿記 ・原価計算 | ・商業簿記 ・工業簿記(原価計算含む) |

| 勉強時間 | 1,200時間〜1,500時間 | 3,000時間〜 | 500時間〜700時間 | 250時間〜350時間 |

| オススメな人 | ・監査を経験したい人 ・アドバイザリーや事業会社側(さらには海外)の会計に関してキャリアを広げていきたい人 | ・日本国内において独立開業をしたい人 | ・財務経理分野での専門家としてキャリアを築いていきたい人 | ・簿記・経理についての基礎知識をつけたい人 ・若手で財務経理分野への転職や社内でのキャリアチェンジをしたい人 |

| 説明会・資料請求 | 米国公認会計士ならアビタス。 (パンフレット・セミナー無料) | 資格の学校TAC<簿記検定>各種コース開講 | ||

試験の内容や勉強時間以外にも、USCPAはそもそも英語の試験という点、さらに受験資格を満たす必要がある点が難易度を高くしています。

ただ逆に科目毎に受験可能であり、自身のタイミングで受験可能なので非常に社会人にとって働きながら取得しやすい試験といえます。

会計と簿記の違い

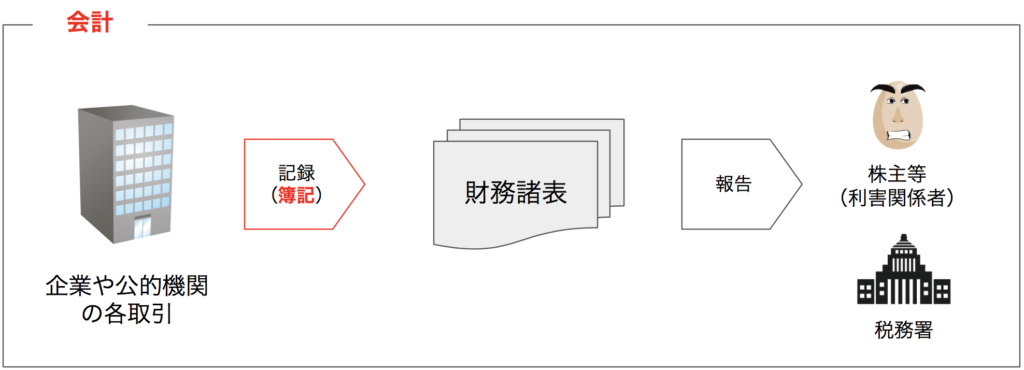

簿記と会計士資格の比較については、まず単語そのものの意味を考えると分かりやすいと思います。「簿記」と「会計」という単語が意味する領域に分けて考えるべきだと思います。

ざっくり、「会計」というプロセスの中の1要素(手段)として「簿記」があると考えていていただけると分かりやすいと思います。

簿記とは帳簿に記録する手段

まず、簿記とは財務諸表作成のために帳簿に記録すること、その作成方法を指します。

英語にしてもらえると分かりやすいです。英語では「bookkeeping」となり、帳簿(book=お金の流れを記録する台帳)を記録(keeping)することを意味します。なので「簿記」という言葉は帳簿に記録する手段自体を指します。

会計とは財務諸表を報告するプロセス

簿記により取引を記録し作成された財務諸表を報告するプロセスが会計です。

こちらも英語で考えて頂きたく、会計とは英語で「accounting」です。これは説明・報告する意味の動詞(account)からきているので、会計とはお金や物の取引に関して報告することを指します。

また、会計の報告先は、株式会社であれば会計基準というルールに基づき株主や経営者、税務申告に関しては法人税法というルールに基づき税務署が報告先となります。

会計士の領域は会計全体

なので、会計士という職業は簿記作業自体に精通している以上に、会計という一連のプロセスを通して財務情報の信頼性を保証する監査・会計のスペシャリストです。

こちらは日本の方ですが、公認会計士法に定めている文章です。

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

公認会計士の使命(公認会計士法 第1条):https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/about/vocation/

範囲が違うから

当然資格の意味も変わってくるで

簿記2級と簿記1級の内容と評価

- 簿記2級を持っていれば20代の方であれば、例え未経験でも転職や社内の異動の際のアピールになる

- 簿記1級は財務経理の専門家が取得する資格

- 幅広くキャリアを広げたい人はUSCAPがオススメ

簿記と会計士試験どちらを取るべきなのかについては、試験内容や資格の評価によって考えるべきだと思います。それぞれの資格の内容と評価を説明していきますので、自身のキャリアと照らし合わせて何の資格が一番適しているかを考えていただければと思います。

簿記2級の内容と評価

簿記2級は、取得を志す人が最も多い資格の1つだと思います。簿記3級では内容が簡単過ぎますし、簿記・経理についての基礎知識を持っている証明として簿記2級を求めている企業は非常に多いです。

なので、財務経理等の職種以外でも簿記2級を持っている人は非常に多く、財務経理や類する職種であれば最低限取得を求められる資格です。

日本商工会議所「2級受験者データ(統一試験)」:https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class2

回 受験者数(申込者数) 実受験者数 合格者数 合格率 164(2023.6.11) 10,618名 8,454名 1,788名 21.1%

試験問題は「商業簿記+工業簿記」

簿記2級の試験科目は「商業簿記」と「工業簿記」に分かれています。

商業簿記が60点、工業簿記が40点配点の100点満点中70点以上が合格基準です。

商業簿記では、企業会計の会計処理、リース会計や連結会計、税効果会計などを学習します。工業簿記では、製造業企業の内部で製造する製品の原価計算を学習します。

簿記2級は若手の転職で約立つ

簿記2級を持っていれば20代の方であれば、例え未経験でも転職や社内の異動の際のアピールになると思います。

簿記2級のレベル感としては、日本商工会議所によると次のように定義されています。

経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の一つ。

日本商工会議所「簿記2級のレベル」:https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/class2

高度な商業簿記・工業簿記(原価計算を含む)を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえ適切な処理や分析を行うために求められるレベル。

ただ、30代以降の転職に関しては、基本的に事業会社の経理職に関しては経験者(類似の経験も含めて)しか取らない場合も多いことを考えると、簿記2級だけでは少々難しいと思います。例えば自社でなんとか経理職(類似の経験も含めて)を経験した後に転職を検討することが現実的かと思います。

簿記1級の内容と評価

簿記1級は、簿記資格の中で最高の級位です。

1級レベルを取得していれば、あらゆる企業のあらゆる経理処理に対応できる知識があるとみなされます。

簿記1級はUSCPA取得済の人でも結構落ちるくらい難しいで

試験問題は「商業簿記+会計学+工業簿記+原価計算」

簿記1級の試験科目は4科目であり、「商業簿記」、「会計学」、「工業簿記」、「原価計算」の試験科目で構成されており、 こちらも合格するには全体の70%以上を正解する必要があります。

簿記1級は財務経理の専門家が取得する資格

上述した通り、基本的には「会計」というプロセスの中の1要素(手段)としての簿記の資格ですが、簿記1級になると科目の中に「会計学」もあり、簿記を超えた企業会計に関する法律・規則、企業の経営管理や経営分析も含む内容となります。

簿記1級のレベル感としては、日本商工会議所によると次のように定義されています。

極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修得し、会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析を行うために求められるレベル。

日本商工会議所「簿記1級のレベル」:https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/class1

合格すると税理士試験の受験資格が得られる。公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。

簿記2級に関しては必ずしも財務経理部門の方じゃなくても取得している人は多いですよね、ただ簿記1級の難易度や必要な勉強時間も考えると簿記1級まで取得する人は基本的には財務経理系の職種の人かと思います。

- 財務経理分野での専門家としてキャリアを築いていきたい人

幅広くキャリアを広げたい人はUSCAPがオススメ

日系事業会社の財務経理でやっていく人に関しては簿記1級といった選択肢も有かと思いますが、より幅広く会計に関するキャリアを広げて行きたい人はUSCAPがオススメです。

そもそも試験が英語という難しいポイントがありますが、取得後にキャリアが広がる可能性を考えるとUSCPAはとてもコスパの良い資格であると言えます。

- 監査法人の監査職

- 監査法人の会計アドバイザリー

- 会計コンサルやFAS(Financial Advisory Service)

- 外資系企業のAccounting、FP&A

- 海外子会社を持つグローバルな日本企業の財務経理

USCPAのFARより簿記1級の方が難しい

会計と簿記の違いも上述していますが、内容としてはUSCPAのFAR(財務会計)は簿記と通ずる内容となっています。

一概に違う試験の難易度を比較することは難しいですが、一般的には簿記2級<FAR<簿記1級の順番で難しいといわれており、難易度としてはFARは簿記1.5級程度と考えてください。

ただ、少なくとも日本の公認会計士試験のような難問や奇問はほぼありません。

USCPA取得前に簿記資格取得は必要無し

結論、USCPA資格の前に簿記資格は特に不要だと考えています。

まず、簿記2級に関してはUSCPAの資格として最初に勉強するFARの内容と重複する内容が多いです。また、基本的にUSCPA予備校では会計初学者向けの講義内容を用意していますし、事前に勉強する必要はなくそのままUSCPAの学習の中で簿記についても学んだ方が良いと思います。

こちらで見てきたように、そもそもUSCPA取得する人は簿記2級を持っている人がかなり多いですが、持っていなくてもUSCPAを取得すれば簿記2級レベルの簿記知識があるということは充分にアピール出来ます。

USCPA取得後に、財務経理職として簿記をより深ぼっていきたい人は必要に応じて簿記1級を取得すればよいかと

実際の合格率

USCPAは日本の公認会計士と比較して難易度が低く、合格率も約50%程度と高いので簡単な資格と言われることがあります。

実際の合格率をNASBA(全米会計委員会)公式の数字から説明していきます。

直近の合格率

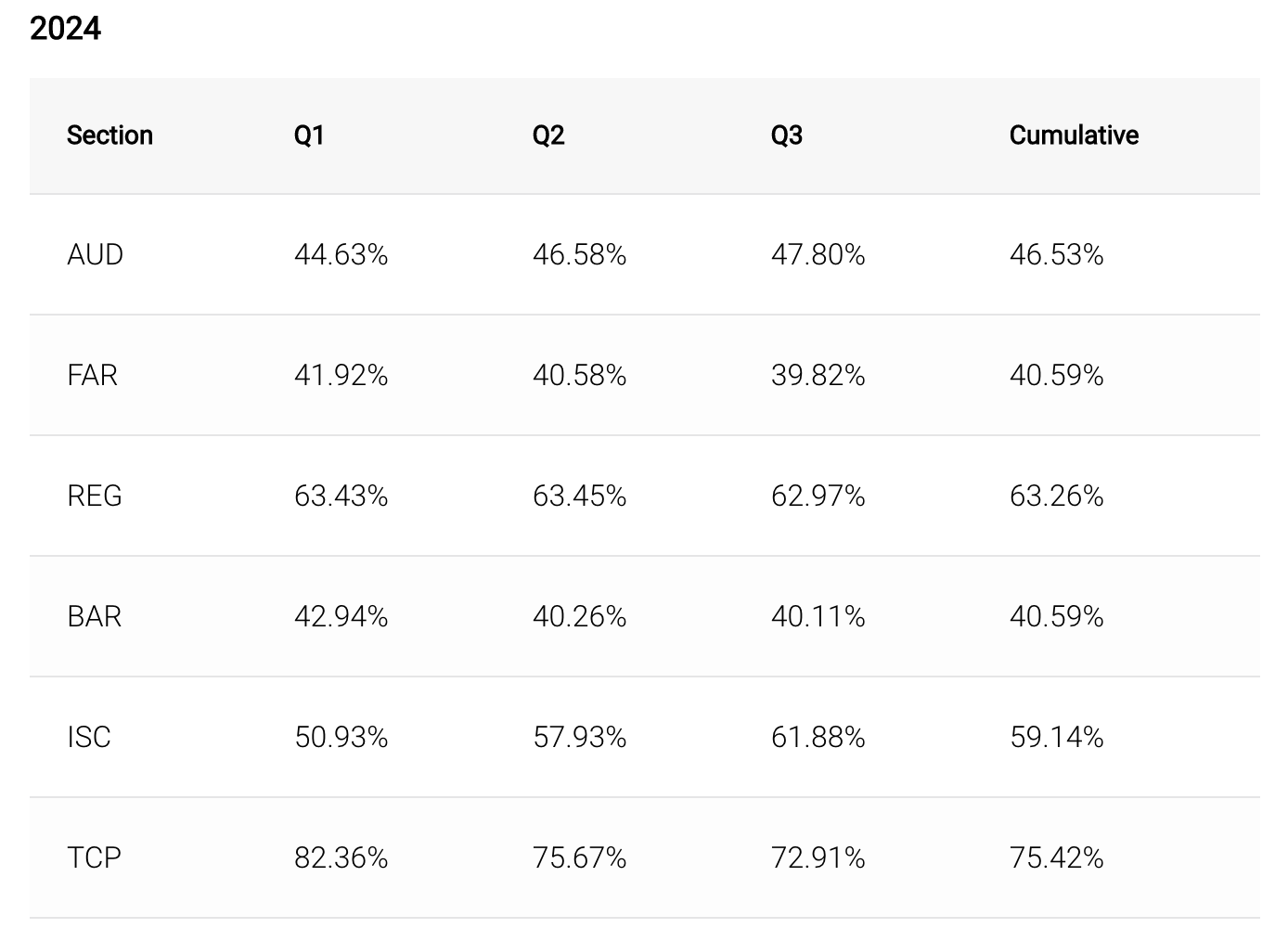

まずは、直近の2024年の合格率を見てみましょう。

(Learn more about CPA Exam scoring and pass rates:https://www.aicpa-cima.com/resources/article/learn-more-about-cpa-exam-scoring-and-pass-rates

- 合格率は科目毎で異なります

- 概ね40%〜60%の合格率

概ね40%〜60%の合格率となっています。

ここの合格率は科目別の合格率のことを言っています。全科目合格(資格取得の合格率)のことではありません。

よく勘違いされるところで、当然全ての科目を合格して資格を取得するのはもっと難易度が高いことになります。

この試験の特徴は最初の科目合格から30ヶ月でこの難易度の全科目を合格しきるところ!

科目別の合格率の推移

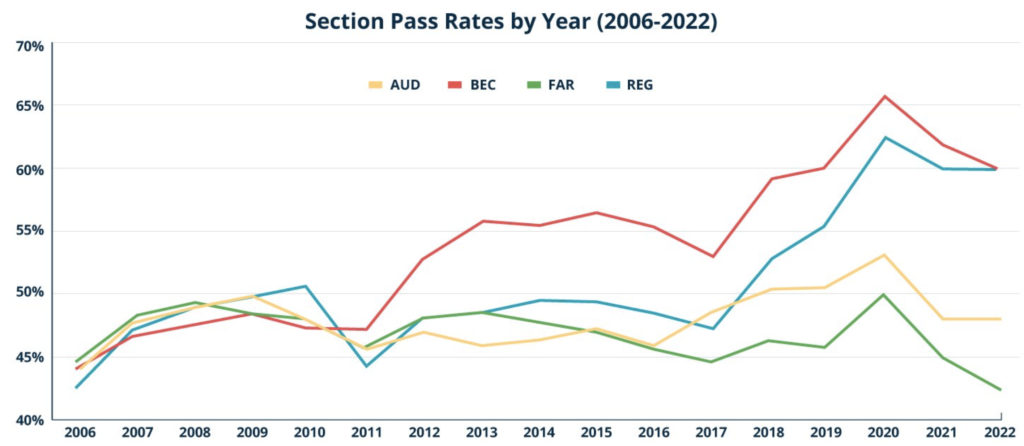

それでは、次に全受験生の科目毎の合格率の過去推移を見ていきましょう。

CPA Exam pass rates by section:https://www.gleim.com/cpa-review/exam-pass-rates/

- BECとREGの合格率が高くAUDとFARの合格率が低い傾向にあります

毎年、合格率は多少上下しますが、概ねBECとREGの合格率が高く、AUDとFARの合格率が低い傾向は近年変わりません。

日本人の合格率

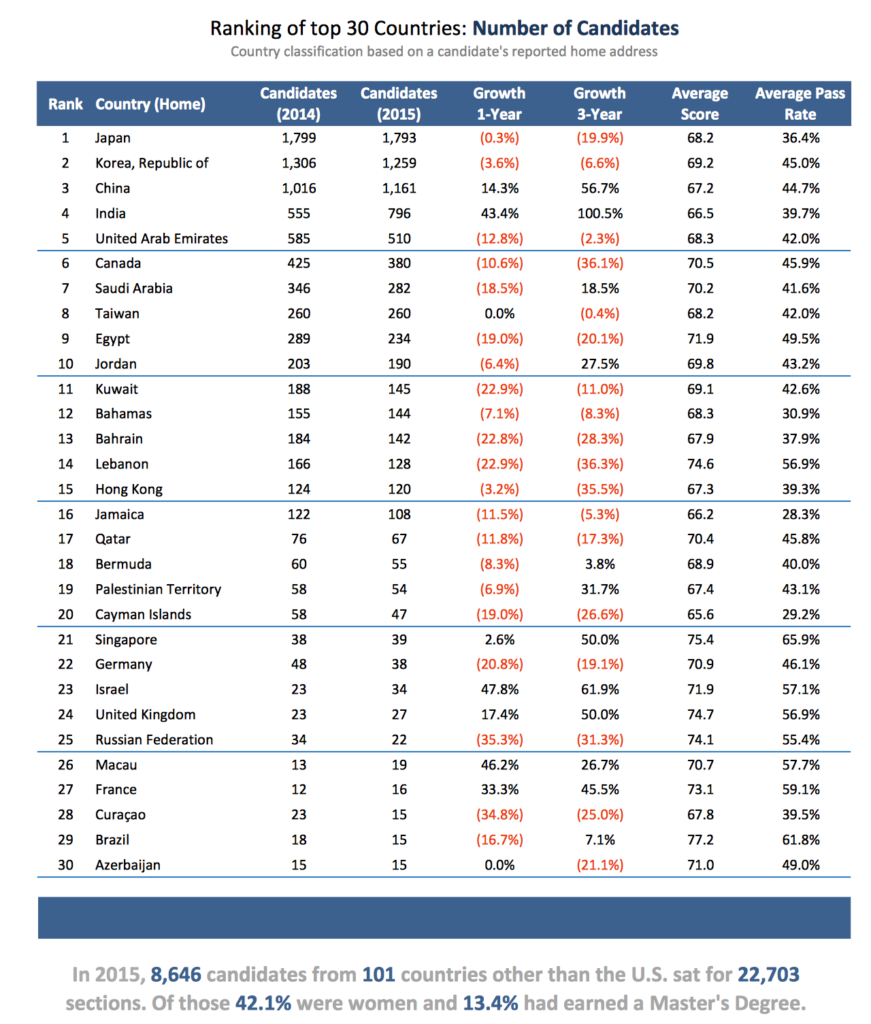

ここからはちょっと情報が古いですが、以下NASBA(全米会計委員会)2015年の情報で見ていきます。(大きくは変わらないかと思います。)

日本人受験生数

Ranking of top 30 Countries: Number of Candidates:https://nasba.org/app/uploads/2018/03/2015-Jurisdiction-Edition-Final.pdf

- 米国以外で日本人受験者は一番のボリューム層

- 日本人受験生の科目合格率は36.4%(残念ながら、合格率低いです、、、)

2015年のUSCPA受験者数約93,693人に対して、海外の受験生は8,646人、日本人の受験者数は1,793人で、約2%ほどを占めており、米国以外では最大のボリュームです。

合格率は36.4%となっており(科目合格率)、この年の全体平均が48.4%なので比較的低い結果となっています、、、

日本では国内受験が可能であること等から非常に受験者数のボリュームが大きい!

今後も同程度の合格率を予想

今後も概ね同程度の合格率を予想してします。

- 今までの合格率と大きく乖離しないよう調整されている

- 2024年に試験制度変更

- 2021年にも制度変更有ったので同程度の影響を予想

2024年に新試験制度に変更されています。

科目数は、従来の4科目のままですが、必須3科目+選択科目1科目という構成に代わります。

2024年からのUSCPA試験制度変更(CPA Evolution)について(1/27更新):https://www.abitus.co.jp/information/uscpa/2112042044-uscpa.html

以下、必須3科目は変わりませんので、大きく合格率は変動しないものと予想します。

- FAR:財務会計

- AUD:監査及び証明業務

- REG:税法及び商法

ポイントはなんといってもBECが廃止され、+選択科目1科目となるので、変更直後は対策が取りづらいので要注意です。

科目別の合格率は50%前後であるものの、資格全体で考えると決して楽な合格率ではないことがわかります。さらに受験料も高額なので、実際には最初の科目受験(大半はFAR)までにたどり着く時点でかなり絞られていることも忘れてはいけません。

日本人の受験生は他の国の受験生よりも数が多いことで、逆に合格率が下がってしまう傾向があるようです。

英語や会計が得意で無い方でも適切な時間をかけて正しい勉強をすれば、決して不可能ではない、

合格率に惑わされすぎずに合格点75点を目指そうや

実際の勉強時間

- 予備校が謳う「1,000時間で合格可能!」は嘘ではない

- 実際の合格者は約2年:1,200時間〜1,500時間かかっている

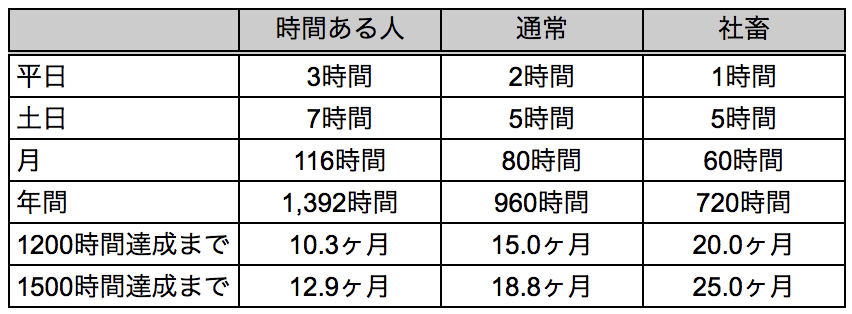

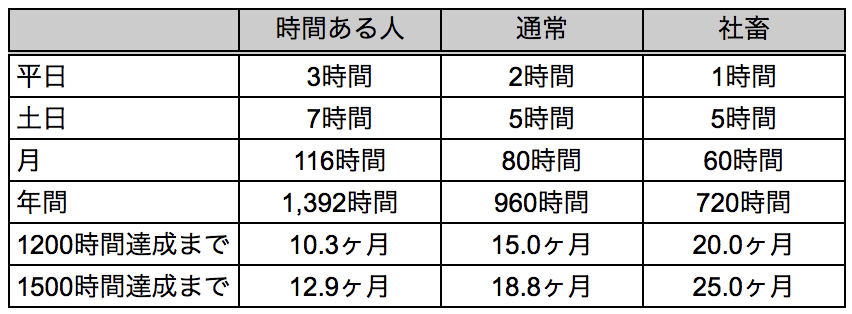

よくUSCPAの勉強時間は「1,000時間で合格可能」といった文句で宣伝されているのを見かけます。

ここに関しては嘘ではないとは思います。

ただしその勉強時間というのは概ねテキスト・問題集のボリュームから計算された予備校が想定している理論上最低必要な勉強時間かと思います。

2回目!

ワシは多分1,500時間以上かかってるで!

AUDで沼ったからな!

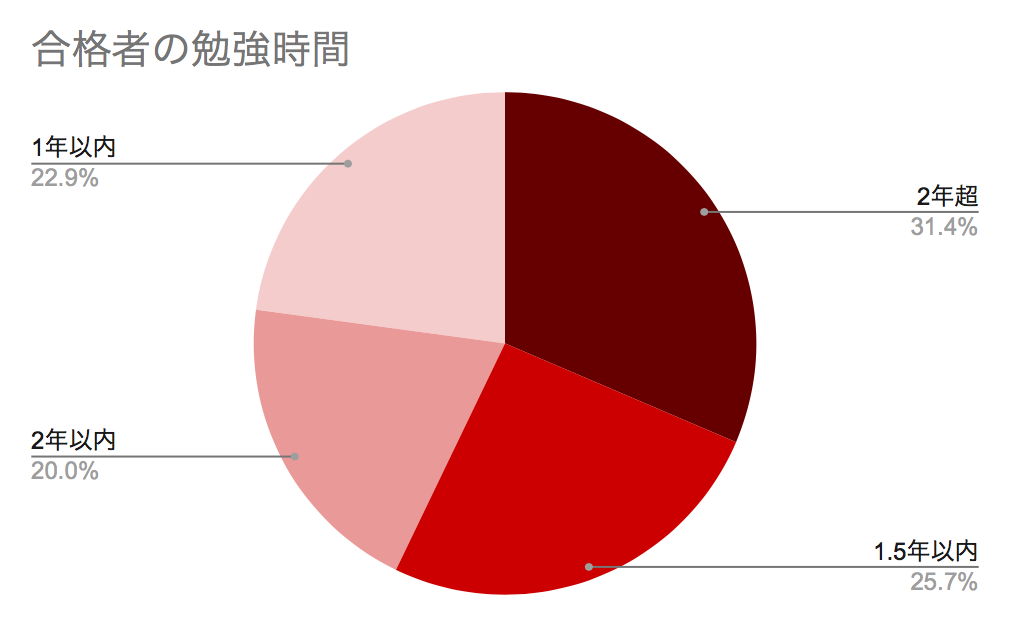

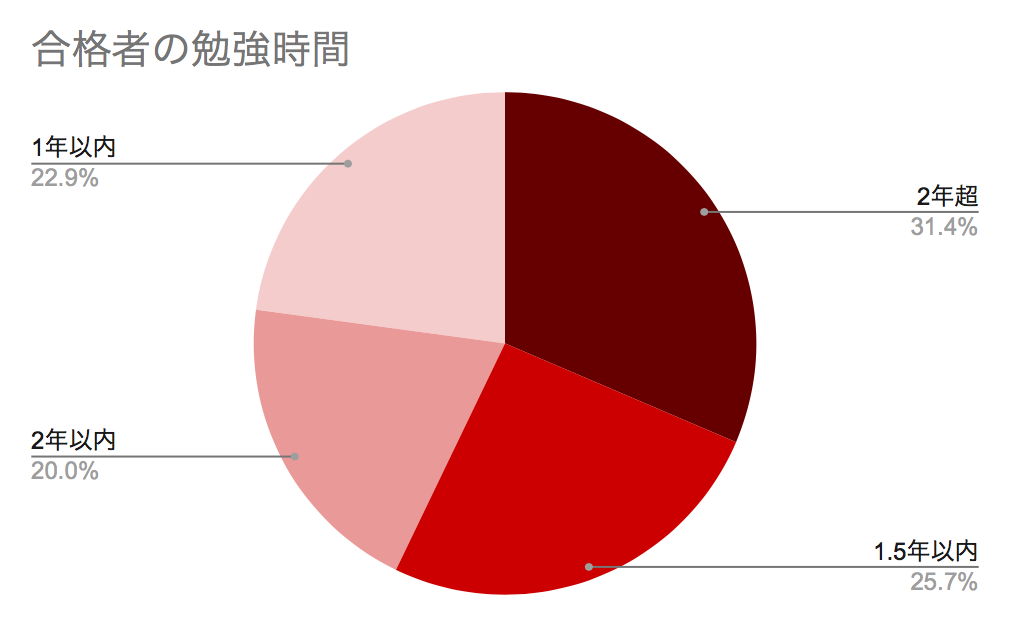

実際にUSCPAに合格した人の勉強時間は平均約2年:1,200時間〜1,500時間

まず、実際にUSCPAに合格した人の勉強時間としては平均約2年:1,200時間〜1,500時間となっています。

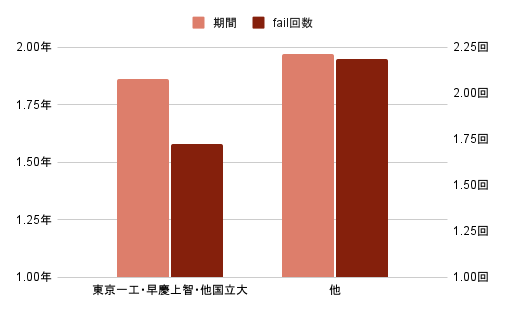

よく1年や1年半で合格可能、といった文句も見かけますが、優秀なスペックの合格者でも、failを繰り返しながら約2.1年といった長期間をかけて合格していっています。

勉強期間2.1年ということは、平均的には月あたりの勉強時間が50時間/月〜70時間/月なので、約1,200時間〜1,500時間ということになります。

以下が確保できる勉強時間の目安になるで

勉強時間は学歴や簿記資格に左右される

USCPA受験者の特徴として、社会人受験の方が多いのでバックグラウンドが様々です。

簿記2級や1級など取得済の人がUSCPAを取得する場合はハードルが下がります(特にFAR)。例えば日本の公認会計士がUSCPA取得するにあたっては1,000時間を切るケースも多いかと思います。

また、英語の実力もそれぞれです。TOEICのスコアが高い人(特にリーディング強い人)は特にスムーズに勉強が進む人が多いかと思います。

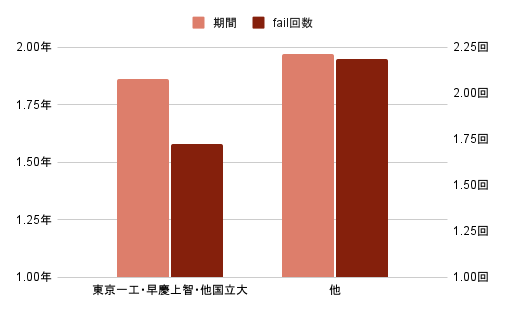

データを分析した結果、こういったfail回数や受験期間に関しては、概ね学歴や簿記資格に大きく相関しています。

早慶や国立大以上の人は期間短くfail回数も少なめやで、

やっぱり大学受験自体で難関試験を突破してきてるから強いよな

さらには前もって資格持ってる人さらにスムーズに受かってる人が多い

簿記2級以上(1級や税理士含む)の人はやっぱり強い

勉強時間の他、合格者の様々なスペックをこちらにまとめているので是非参考にしてください。

勉強時間の構成

勉強時間を計算する為には、USCPAの勉強時間の構成を説明します。

本記事で科目別の内容・勉強時間も紹介していきますが、基本的には全科目以下勉強内容の構成は同じ(=同じ構成で勉強をおすすめ)です。

- 教科書・講義×1周

- 問題集×最低5周

- 模試・リリース問題演習×2周

勉強方法に関して、基本的には問題集を中心に進めることをオススメします。教科書を読み講義動画を1度見た後には、問題集を解きながら理解を深めて行くべきかと思います。

勉強時間を計算するためには、教科書や問題集のボリューム次第なので、科目別に見ていきたいと思います。

筆者がかかった時間

お恥ずかしながら筆者は約1,600時間以上かけて合格しています。

科目別で見ていただくとわかるんですが、完全に一番の原因はAUDです笑。ただ、実際には他の合格者によっては他科目で躓く人も多く、人それぞれという感じです。

- FAR:400時間(1回受験)

- AUD:650時間(4回受験)

- BEC:250時間(1回受験)

- REG:300時間(1回受験)

こちらの記事では、他ならぬAUD沼にどっぷり浸かっていた私が、AUDの難易度・難しさの正体をまとめていきます。うAUD沼の恐怖を味わうことなく、皆さんにはAUDを乗り越えていってほしいと思います!

※他、各科目別の必要な勉強時間や最短合格する為に絶対に押さえるべき5つのポイントもまとめているのでぜひ参考にしてください。

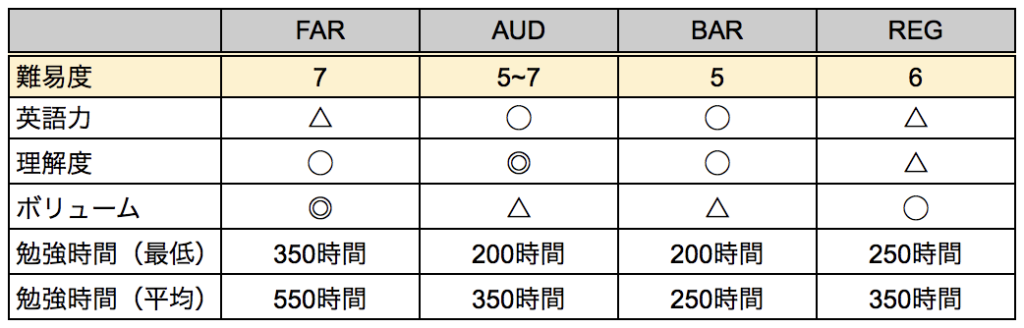

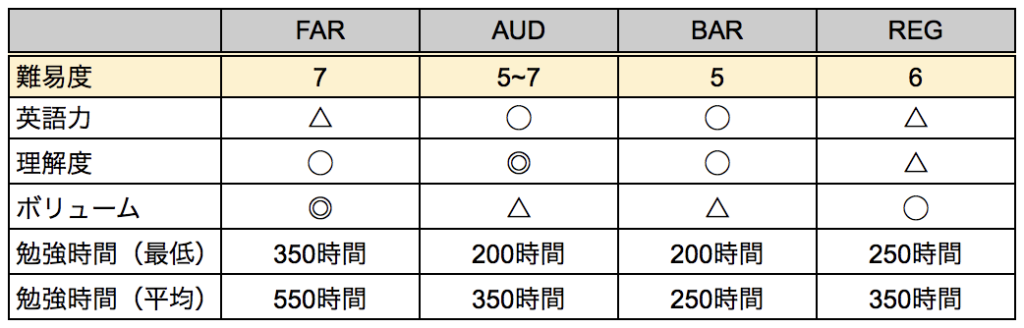

科目別の難易度

USCPAは、新制度において3つの必須科目と1つの選択科目で順番を考える必要があります。基本的に選択科目はBARをオススメしています。

科目別で以下のような難易度と判定しました。

基本的に勉強時間はボリューム次第ですが、理解度や簿記知識・英語力次第で変動すると考えて下さい。

FARが一番重い!合格すればUSCPA試験は4割くらい終わり

AUDやBEC等理解力が必要な科目は人によって勉強時間は様々

必須科目

- FAR(Financial Accounting and Reporting):財務会計

- 簿記準1級相当と言われることが多い企業会計の分野です。

- AUD(Auditing and Attestation):監査及び証明業務

- 内容は監査及び証明業務であり、会計士の独占業務である監査業務を体系的に学ぶ科目です。

- REG(Taxation and Regulation):税法及び商法

- 内容は、連邦税法、ビジネス法と職業倫理で構成されています。

選択科目

今までBECという科目でしたが、2024年1月から試験制度が変更され、以下3科目から1科目を選択することになります。

- BAR(Business Analysis and Reporting):ビジネス分析及び報告

- ISC(Information Systems and Controls):情報システム及び統制

- TCP(Tax Compliance and Planning):税法遵守及び税務計画

FAR:難易度7

- ボリュームの大きさが一番の理由

- 最初に受験することでまだ勉強のペースが組み立てられていない

- 会計初心者はさらに時間がかかる

内容は財務会計であり、簿記2級や準1級相当と言われることが多いです。

順番的には他科目の下地となる知識なので最初に受験することをオススメします。AUDの監査におけるあるべき理論として先に財務会計を学ぶべきですし、BEC(BAR)の管理会計を学ぶ上でも先に財務会計を学ぶべきです。

FARを受験することが最初の山であり、FARを合格すればUSCPA試験は4割くらい終わり(気持ちの面も含めて)といっても過言では無いと思っています。

難易度が高いと考える人が多い理由は、内容自体の難しさというよりは、ボリュームの大きさが一番の理由です。

FARの難易度を正確に把握することが合格への第一歩

他科目ももちろんですが、特にFARの難易度を正確に把握することがめちゃくちゃ重要です。

このFAR科目を突破出来るかどうかという点がUSCPA試験の大きな割合を占めると思っています。はっきりとした情報は出ていませんが、恐らく予備校のUSCPA講座に申し込んだ後にFARで挫折(受験に至らずも含む)する人がかなり多いと思っています。

長らく見てるけど、

FARの時点で挫折する人は本当にかなり多い

逆にFARを超えるとがんばれてしまうのよ

それくらいFAR受験はしっかりと対策をして長期戦に挑む必要があります。FARの試験内容、難しいポイントをまとめているので是非参考にして下さい。

AUD:難易度5〜7

- 監査の実践的な手続きが問われている

- 大量の資料を読み込む必要がある

内容は監査及び証明業務であり、会計士の独占業務である監査業務を体系的に学ぶ科目です。

監査は、財務諸表が企業会計の基準に準拠しているか、不正やミスがないか確認することが目的ですので、FARの内容をしっかり理解した上で2番目か3番目に受験することをオススメします。

監査において、企業の財務諸表が会計基準というルールに準拠しているか確認することになるので、そのルールである財務会計を先にしっかり勉強すると良いよね、というイメージ

FARのように覚える内容はそこまで多くないですが、監査の実践的な手続きの内容や意味について深い理解が必要になり、抽象的な英語も出てくる為ハマる人が多く勉強時間も変動します。

BAR:難易度5

- 範囲はバラバラ

- 計算が苦手だと苦戦する部分も有

内容は企業会計・政府会計・管理会計の幅広い分野から出題されます。

ファイナンスや管理会計に関してはFARの知識が必要となるので、2番目か3番目に受験することをオススメします。

そこまで深い知識が要求される訳ではなく勉強時間は一番少ない科目です。

ただ、ファイナンスや管理会計では計算問題が出題され、苦手分野があるとハマってしまう人が多い科目です。

他の選択科目はどうなのか調査中ですよ〜

REG:難易度6

- 暗記が苦手な人は躓くかも

- 会計→税務の考え方に切り替える必要有

内容は、連邦税法、ビジネス法と職業倫理で構成されています。

他3科目と関連性が薄く最後に受験する人が多い科目です。

FARの次にボリュームが多い科目であり、会計用語以外にも法律用語や専門用語に戸惑うこともありますが、基本的には暗記する内容が多いです。

税法は考え方が違うので、FARの知識とは分けて考えながら、最後の試験として時間をかけて攻略しましょう。

USCPAの特徴①:広い範囲の基本的な内容を学習

USCPAは広い範囲の基本的な内容を学習する試験です。試験形式としては大量の問題を時間内に処理していく側面が強いです。

TOEICテストや大学受験との比較

TOEICテストや大学受験においての共通テスト(旧センター試験)は明らかに大量の問題を時間内に処理できる能力が問われている試験だと思っています。

一方、国立の2次試験とかは逆で深く考える問題が出題されることもあります。その場合数問の難しい問題が解けるかどうか、というのが問われている種類のテストかと思います。(極端ですが、東大や京大の入試では科目によっては50%とかの得点率でも合格することもありますよね)

実際に勉強すると分かるけど、

USCPAはどの科目も基本的な内容をしっかり抜け漏れなく理解する(覚える)ことが大事

選択問題や計算問題で構成

テストの形式はMCQとTBSという2種類の形式が組み合わさっているテストです。

MCQは4つの選択肢から1つ正解を選ぶ選択問題です。TBSは文章問題で問題によって1つ〜複数の資料に基づいて計算して回答もしくは適切な選択肢を選択する問題です。

こちらに詳しくまとめています。

大量の問題を時間内に解く形式

なので、例えば日本の公認会計士の論文式のように、問題に対して自身の文章で回答するような形式ではありませんし、基本的にコンピュータ採点なので正誤があり、回答によって評価される採点形式ではありません。

USCPAの試験は時間との戦いです。出題形式を理解し各科目毎の微妙な構成の違いも理解した上で戦略を立ててクリアしていきましょう。

USCPAの特徴②:英語力が一定程度必要(基本的にReadingのみ)

USCPAで必要な英語力はReadingです。

今まではBECという科目でWritten Communication (記述形式)の出題がありましたが、2024年からは廃止される予定なのでWritingも不要となりました。他は上述した通り全科目MCQとTBSで構成されているので基本的には選択問題なのでReading力のみが必要となります。

Written Communication(記述問題)の廃止

abitus「2024年のUSCPA新試験制度」:https://www.abitus.co.jp/information/uscpa/2112042044-uscpa.html

現行試験科目BECで出題されるWritten Communication(記述問題)の廃止。新試験制度では、記述問題の出題はなくなり、全て4択問題または総合問題での出題形式となることが予定されております。

英文法などの出題は無し

Readingといっても、英文法の問題等が出題されることはなく、問われているのはあくまでも会計の内容です。少し会計等の専門的な単語を習得すれば、大学入試レベルの英語力で十分に対応出来ます。

日本の英語学習の特徴として英文法含めてReadingに特化しており、大学入試まで経験している人のほとんどはReadingであれば問題無い人が多いので、USCPAの出題方式に関しては日本人に相性が良いと言えます。

英文「読解力」は必要

英文法の出題も無く、難しい英文が出るわけではないですが英文読解力は必要です。正確に言うと英語に限らない文章読解力が必要だと思います。

中学・高校まで勉強してきた科目だと英語という科目だとやっぱり「外国語」を学ぶという側面が強いかと思いますが、本質的な日本語でも英語でも関係ない文章の情報を処理する能力(所謂国語力と呼ばれる能力)というのが必要だと思います。

国語力の中核を成す領域

文部科学省「これからの時代に求められる国語力」:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/04020301/003.htm#:~:text=(1)国語力のとらえ方について&text=は国語力の中核,ができるものである%E3%80%82&text=の諸能力」の基盤,等の領域である%E3%80%82

この領域は,「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」の四つの力によって,構成されている。これらは,言語を中心とした情報を「処理・操作する能力」

特にAUDですね、他科目は何が問われているか割と明確なんですが、AUDだけは監査の具体的な実務なので、TBSで何を問われているか、という状況を読み取る力が最も必要だと思います。

実際の問題文

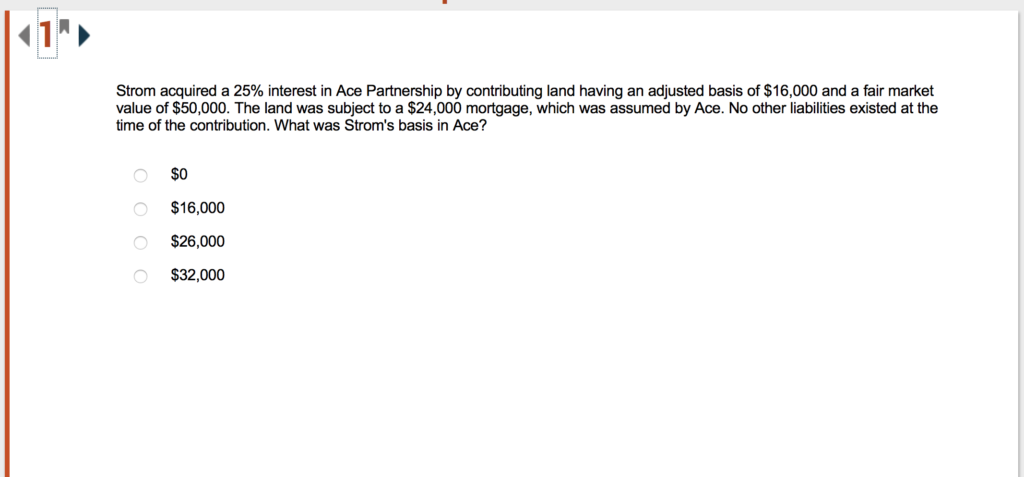

具体的なイメージを掴んでいただくためにも実際の試験に出る問題文を見てみましょう。

こちらが、AICPA(米国公認会計士協会)が公開しているサンプルです。

AICPAサンプルテスト:https://www.aicpa-cima.com/resources/article/get-familiar-with-the-cpa-exam-by-practicing-with-our-sample-tests

もちろん、正解を選ぶには試験勉強が必要なんですが、使われている英文のレベルはそこまで高くなく、専門的な単語(interest:利息、liability:負債 等)を覚える必要がある、ということがイメージいただけるかと思います。

※上記問題では選択問題(MCQ)であり、もう少し長文の形式(TBS)もあります。使われる英文のレベルは変わりません。

USCPAの特徴③:計算問題は多いが複雑な数学は出ない

基本的に数学的な力についてもイメージとして中学数学レベルが分かっていたら充分かと思います。具体的には基本的な掛け算・割り算、一次関数や連立方程式くらいが分かっていれば問題無いと思います。

微分積分とか行列とか難しいのは全然出えへんし

大学受験で高校数学をやってない人ももちろん大丈夫

USCPAの中で一番複雑な計算をする分野を紹介します。

逆に言うと、ここ以外はそこまで複雑な計算をすることは無いです。一番難しい部分の目安として参考にしていただければと思います。

ここで紹介してるトピックだけいきなり見ると、

複雑やなあってかんじやけど実際はちゃんと流れで勉強するからちゃんと理解出来ると思うで

FARの退職給付会計

FARにて退職給付会計について学習します。

内容としては従業員の年金給付金額を勤務最終年度の給与×2%に勤続年数を乗じて〜といった計算をします。この際に現在価値に直す計算等も入ってきて結構ややこしいんですよね。

ただ、あくまでもFARで難しいのは会計処理自体であり、ここでいうと、☓1年目には将来給付される金額を現在価値に直して、☓2年目にはさらに利息の計算も入れて、ということをしっかり理解することです。

計算自体はほとんど基本的な掛け算・割り算くらいしか出てこないです。

BARの投資・ファイナンス理論

BARにて投資の理論を学習します。

投資なので複利の概念や現在価値・将来価値の違いを理解する必要があります。その上で意思決定をするために、会計利益率法(ARR)や内部収益率法(IRR)等の財務指標を計算するんですが、ここが中々複雑なんですよね。

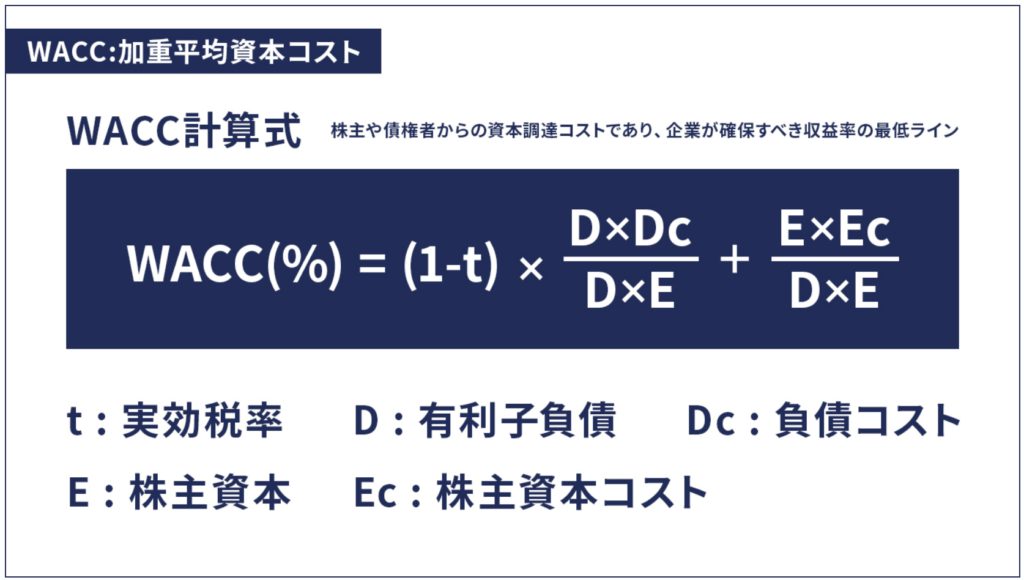

1つ例として、企業が投資家から資金を調達する際の平均コストである「WACC」を紹介します。証券会社やM&A界隈の方であればよくご存知かと思いますが、以下のような負債コストと株主資本コストの加重平均を計算する複雑な数式を理解する必要があります。

M&Aキャピタルパートナーズ「WACCの計算式」:https://www.ma-cp.com/about-ma/dcf/

まとめ

予備校の宣伝文句ですぐに取れる資格だと考えたり、逆に「アメリカの英語の会計士試験」というだけで、非常に難しい資格のように考える方も多いかと思います。

以上、見てきたように、USCPAは決して簡単ではないですが、限られた人しか理解出来ないような超難解な問題は出ません。適切な時間をかけて学習すれば理解できる基本的な内容です。

正確な難易度・勉強時間の把握をした上で必要なスケジューリングをして覚悟を決めて挑戦していきましょう。

特に時間が無い社会人は、

効率的に勉強進める戦略やコツがめっちゃ重要

本記事内容を参考にした上で予備校に相談しながら一緒に対策していくことがオススメです。是非無料の資料請求や無料説明会がありますので、積極的に利用してください。

自分に合った予備校を見つける

今なら無料パンフレット有